Javaに関して勉強する時には、インターネットだけでなく本も活用することでより深く学ぶことができます。

プログラミング言語について気になった部分の知識はインターネットで調べることはできますが、体系的に学習するには本を利用する方が理解しやすいからです。

今回は実際にIT企業で現役エンジニアとして働きている筆者の「しう」がJavaについて学習する際に読むべき本を7つ紹介しています。

実際に購入して読んだ本を中心に書いているので参考にしてください。

記事の信頼性: IT企業で働いている現役エンジニアの「しう」がJavaで読むべき本を厳選して紹介しています。

初めてJavaを学習していく人向けの読むべき本

初めてJavaを学習していく人向けの読むべき本を次の順番でご紹介します。

Java初心者の場合は少しの記述ミスや誤解をして理解をしてしまっているだけで何日も躓いてしまうことがありますが、次の本を活用することで誤った理解を避けることができます。

- スッキリわかるJava入門

- やさしいJava

- スッキリわかるJava入門実践編

イラストや解説が初心者の目線に立ってわかりやすくなっているかを基準にJava初心者が読むべき本を厳選しています。

「スッキリわかるJava入門実践編」については初心者向けではないですが、この流れで紹介した方が学習の順番が伝わりやすいと思ってここに記載をしています。

スッキリわかるJava入門

Java初心者が読むべき本の1冊目は「スッキリわかるJava入門」です!

スッキリわかるシリーズでは初めてJavaを読む人でもわかりやすい解説とイラストで理解しやすくなっているので初心者向けの本として紹介しています。

筆者の「しう」も初めてJavaを勉強する時には「スッキリわかるJava入門」を利用して半年以上学習をしました。

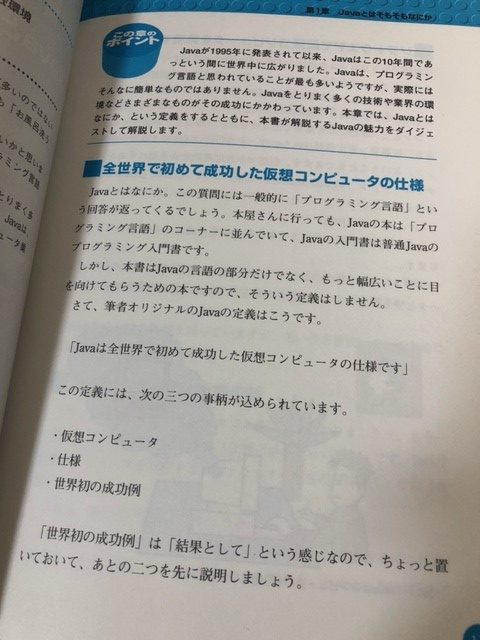

次の写真のように気になる内容や一度で理解しきれなかった内容の部分には付箋を貼って何度も見返していましたね。

👇クリックすると拡大できます

その後プログラミングスクールに通って実装力を磨いていったわけですが、この「スッキリわかるJava入門」で鍛えたJavaの基礎は実際にエンジニアとして働き始めてからも役に立っていると感じています。

Javaの勉強でどの本を最初に利用するか悩んでいる人には読むべき本として「スッキリわかるJava入門」をオススメします。

やさしいJava

Java初心者が読むべき本の2冊目は「やさしいJava」です!

筆者の「しう」が受託開発企業の開発現場で働き始める前に、プログラミングスクールで外部研修がありましたがその時の学習用のテキストが参考にした本が「やさしいJava」でした。

「やさしいJava」も読んでみましたが、「スッキリわかるJava入門」と同様にサンプルコードがあるので、実際にコードを書いて理解しながら進めることでJavaの書き方を身に付けることができます。

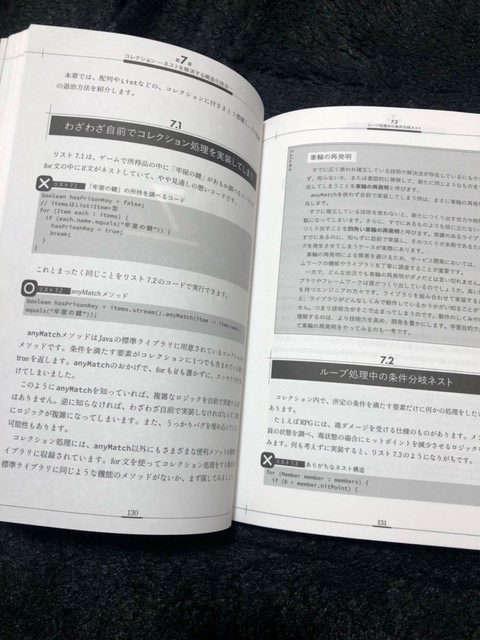

スッキリわかるJava入門実践編

Java初心者(中級者)が読むべき本の3冊目は「スッキリわかるJava入門実践編」です!

「スッキリわかるJava入門実践編」は「スッキリわかるJava入門」か「やさしいJava」のどちらかを読み終わった後に読むべき本として紹介しています。

そのため初心者よりは初級者・中級の人が読むべき本となっています。

「スッキリわかるJava入門実践編」の内容としては文字列操作やコレクション、データベースアクセスなど開発現場で働くにあたって必要な内容が書かれています。

「スッキリわかるJava入門」や「やさしいJava」を読むだけでは開発現場に入った時今以上に苦労しただろうなと感じたので、読むべき本として「スッキリわかるJava入門実践編」をオススメします。

Javaのコードの書き方・お作法を学ぶ本

ここではJavaのコードの書き方・お作法について学ぶことができる次の2つの本を紹介しています。

プログラミングは書いてただ動けばいいというものではなく、運用をしてから今後改修をする時に修正がしやすいようなコードを書くことが大切です。

- リーダブルコード

- 良いコードと悪いコードで学ぶ設計入門

可読性の低いコードを書いてしまうとコードの理解をする時に時間がかかり、それだけで案件を進める時の工数が増えてしまいます。

Googleのソフトウェアエンジニアリングという本ではコードについて次のように書いています。

コードは債務であり資産ではないという基本的前提からはじまる。

Googleのソフトウェアエンジニアリング

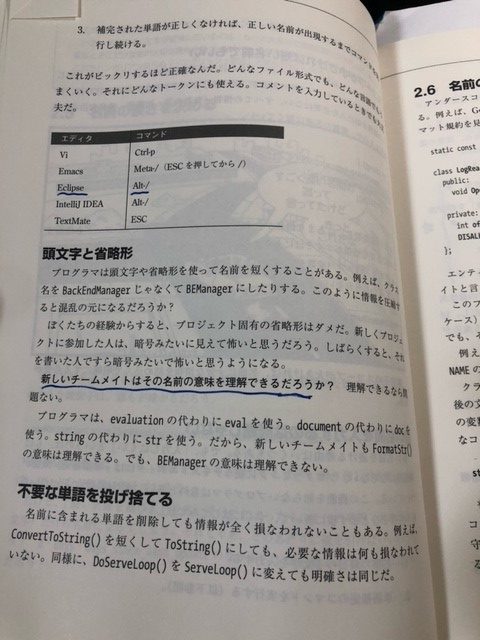

リーダブルコード

Javaのコードの書き方・お作法を学ぶ本でオススメの1冊目は「リーダブルコード」です!

リーダブルコードでは命名方法やループとロジックの単純化などコードを書くときにエラーが起きにくくするために工夫が書かれています。

この本の内容を事前に読むことで先輩エンジニアからアドバイスをもらった時もアドバイスの内容を理解しやすくなりました。

特にネストを減らすことを心掛ける点や新しいチームメイトがその名前の意味を理解できるかの視点がよかったです。

開発現場の強強エンジニアに最初に勧められた本でもあるので、今回Javaエンジニアが読むべき本として紹介しました。

良いコードと悪いコードで学ぶ設計入門

Javaのコードの書き方・お作法を学ぶ本でオススメの2冊目は「良いコードと悪いコード」で学ぶ設計入門です!

「良いコードと悪いコード」では悪いコードをどのように書き直したらよいコードのなるかの対比を用いて、適切なコードの書き方について紹介しています。

この本ではサンプルをJavaで記載しているので、Javaエンジニアにとって理解しやすい内容になっています。

初めに悪い構造でのデメリットや設計書を書く時の方針を紹介してから具体的なコードの書き方について見ていく流れになっています。

カプセル化や疎結合が大切ということなどを例を見ながら学ぶことができるためJavaエンジニアが読むべき本になっています。

この本と「リーダブルコード」のどちらにも出てくる内容は特に大切なので、必ず押さえておくようにしましょう。

Javaの仕組みも抑えておきたい人が読むべき本

Javaでの文法やコードの書き方だけでなく、Javaの裏側ではどう動いてどのような考えでシステムを作っていくのかというJavaの部分も大切になります。

初めは文法やコードの書き方で抑える点を勉強していった方がいいですが、半年~1年程度学んだ後は次の本をJavaを学習するうえで読むべき本として紹介します。

- Javaでなぜつくるのか

- オブジェクト指向でなぜつくるのか

Javaでなぜ作るのか

Javaの仕組みも抑えておきたい人が読むべき本の1冊目は「Javaでなぜつくるのか」です!

「Javaでなぜつくるのか」では、Javaでのコードの書き方ではなくJavaを使うメリットやメモリー管理を自動化するなどの裏側の話が書かれています。

コードを書くときには文法などのお作法だけでなく、Javaの仕組みを理解しておくことでより開発者として優れた成果物を作成することができます。

Javaの勉強を始めたばかりの人にとっては難解だと感じる部分もありますが、実際にコードを書けるようになったら読むべき本の1冊として紹介しました。

オブジェクト指向でなぜつくるのか

Javaの仕組みも抑えておきたい人が読むべき本の2冊目は「オブジェクト指向でなぜつくるのか」です!

Javaはオブジェクト指向をベースとしたプログラミング言語で、オブジェクト指向を利用するメリットは何かを知っておいた方がいいです。

開発現場で何千、何万行のコードを書いていく中でオブジェクト指向の考え方を抑えておくと楽にソフトウェア開発をおこなうことができます。

オブジェクト指向の概念だけ理解しようとすると混乱しやすいですが、実際にコードを書いていく中でオブジェクト指向の考えと利用していくことで少しづつオブジェクト指向を理解できるようになります。

Javaの資格についての参考書

Javaの資格についての参考書についてはどの資格を取得するかによって読むべき本が変わってきます。

筆者の「しう」は今までJava Silver、ORACLE MASTER Silver SQL、基本情報の資格を取ってきたので、その資格についてどの参考書が利用してよかったかを下記の記事で紹介しています。

どうしてもJavaを本では理解できない人向け

ここまででJavaを学習していく人向けの読むべき本を紹介してきましたが、本での学習がどうしても進まない人にはUdemyなどの動画教材を利用することもオススメしています。

特に環境構築の作業など初めてJavaを学習する人にとっては本だけでは躓きやすいポイントもあります。

次の記事でJavaの学習をする時にオススメのUdemyの動画を紹介しているので、一度見てみてください。

(セールを活用すると2000円程度で購入できます)

まとめ

いかがでしたか?

今回は、IT業界でJavaでの開発に携わってきた「しう」がJavaで読むべき本について次の順番でご紹介しました。

- 初めてJavaを学習していく人向けの読むべき本

- Javaのコードの書き方・お作法を学ぶ本

- Javaの仕組みも抑えておきたい人向けの本

- Javaの資格についての参考書

- どうしてもJavaを本では理解できない人向け

Javaについて学習する時にはインターネットだけでなく本も活用することでより関連付けて身につけることができます。

本を読む習慣がないという人もいるかもしれませんが、1日10分読み進めるだけで1年間の成長速度が変わります。

今回紹介したJavaの学習で読むべき本を読んで知識が少しでもあると、先輩エンジニアが説明してくれた内容がスッと理解できる機会が増えるので試しに読んでみてくださいね。

☟あわせて読みたい 「しう」のオススメブログ

の-1.png)

コメント